襦袢の発端である南蛮服「gibao」の英語検索と「ダブレット」との関連性

大変長いので結論を先に述べますと

今「襦袢」と呼ばれる服と「本来の襦袢」は全く違う見た目の服

という考察です。

襦袢の発端について調べると

「南蛮貿易にてポルトガルから伝来した南蛮服「gibao」の立ち襟を着物から出して洒落たことにより着物の下に着る様になった」

という謂われをよく目にします。

しかし今の襦袢に立ち襟は付いていません。

つまり当時の襦袢と今の襦袢はまったく違った服という事です。

今現在「着物」と呼ばれている服の正式名称は「小袖」と言います。

これは本来、平安装束とか言われたりする「袍」という服の下に着る服でした。

襦袢が伝来した時代には小袖の襟から襦袢の立ち襟を出して着る事が流行りました。

ですが立ち襟の襦袢は無くなり、なぜかただの小袖が襦袢と呼ばれる様になりました。

この小袖形の襦袢は、江戸時代の頃に「襦袢は小袖の下に着る服だろう」という認識が生まれ、小袖の下に着る服は何でも襦袢と呼ぶ様になった為だと考えられます。

この小袖形襦袢ができて以降、本来の襦袢は断絶したのです。

そんな歴史の中に消えた襦袢の本来の形状とはどの様な服だったのか?

それを考察する為に襦袢の発端であるポルトガルの南蛮服「gibao」を調べました。

基本的に英語圏のサイトを巡ってDeepL翻訳を使っています。

ダブレット(英語版Wikipedia)

ダブレット(/ˈdʌ;[1] イタリア語のgiubbetta[2]に由来)は、男性の体にぴったりとした形状の上着である。中世後期から17世紀半ばまで、スペインで着用され、西ヨーロッパの他の地域にも広まった衣服である。ダブレットは腰丈またはウエスト丈で、シャツやドロワーズの上に着用した。15世紀末までは、ダブレットは通常、公の場ではガウン、マントル、オーバーチュニック、ジャーキンなど、別の衣服の下に着用されていた。

もともとは、傷や擦れを防ぐためにハウバークや手甲の下に着る、単なる縫い目やキルティングの裏地(「ダブリング」)だった。ダブレットは、ウエストラインまで深くV字に開くこともあった。縁は自由にしておくか、シャツの前身頃に編み込む。縁は自由にしておくか、シャツの前身頃をレースで囲むこともあった。1520年代には、ダブレットの縁は中央のフロントで接することが多くなりました。その後、紳士服の歴史における他の多くの実用品と同様に、15世紀後半以降、単独で見ることができるほど精巧なものとなっていきました。

ダブレットは300年もの間、同じ目的で使用されました。それは、身体にファッショナブルな形とパッドを与えること、紐でホースを支えること、そして身体を暖かくすることでした。その歴史の中でダブレットが変わったのは、そのスタイルとカットだけである。

A doublet (/ˈdʌblɪt/;[1] derived from the Ital. giubbetta[2]) is a man's snug-fitting jacket that is shaped and fitted to the man's body. The garment was worn in Spain, and spread to the rest of Western Europe, from the late Middle Ages up to the mid-17th century. The doublet was hip length or waist length and worn over the shirt or drawers. Until the end of the 15th century, the doublet was usually worn under another layer of clothing such as a gown, mantle, overtunic or jerkin when in public.

Originally it was a mere stitched and quilted lining ("doubling"), worn under a hauberk or cuirass to prevent bruising and chafing. Doublets were sometimes opened to the waistline in a deep V. The edges might be left free or laced across the shirt front. If there was space left it might be filled with a stomacher. By the 1520s, the edges of the doublet more frequently met at the center front. Then, like many other originally practical items in the history of men's wear, from the late 15th century onward it became elaborated enough to be seen on its own.

Throughout the 300 years of its use, the doublet served the same purpose: to give fashionable shape and padding to the body, to support the hose by providing ties, and to provide warmth to the body. The only things that changed about the doublet over its history was its style and cut.

ダブレットは、アケトンに似たガンベソンやアーミングダブレットなど、鎧の下に着るパッド入りの衣服から発展したものである。

The doublet developed from the padded garments worn under armour, such as the gambeson, similar to the aketon, and arming doublet.

14、15世紀

14~15世紀のダブレットは、シャツとホースの上にフーペランドなどのオーバーガウンを羽織り、腰まであるのが一般的で、時には短いものもあった。14世紀後半から、ダブレットは卵型や鳩胸のようなシルエットになるように裁断され、パッドが入れられた。15世紀末のイギリスでは、良いダブレットは少なくとも2年は使えるとされていたが、多くの人がわずか4ヶ月でダブレットが崩れたと報告している。

14th and 15th centuries

Doublets of the 14th and 15th centuries were generally hip-length, sometimes shorter, worn over the shirt and hose, with a houppelande or other form of overgown. From the late 14th century, doublets were cut and padded to give the wearer an egg-shaped or pigeon-breasted silhouette, a fashion that gradually died out in favor of a flatter natural fit. In England in the late 15th century, a good doublet would have last for at least two years but many people reported their doublets to disintegrate after only four months.

16世紀

チューダー朝時代まで、流行りのダブレットは袖がバギーでぴったりしたもので、ピンク(生地に小さな切れ目を入れた模様)、スラッシュ、刺繍、ブレードの応用など、表面に凝った装飾が施されたものでした。男性のダブレットはシャツの上に着るもので、ノースリーブやタイトな袖、取り外し可能な袖を持つこともあった。素材はウールか、ウールと混紡された粗いキャンバス地のカージーのどちらかである。

エリザベス朝初期のダブレットは、腹の上にパッドが入ったボンバストで、「プーター・ピジョン」または「ピーコッド」と呼ばれるシルエットになっていた。肩の袖付けは羽やタブ、ピカディルなどの装飾で目立たなくし、短いスカートのようなペプラムやピカディルでホースやブリーチズのウエストを覆った。パッドは次第に流行らなくなり、ダブレットはウエストが深いV字型になるなど、体にフィットするようになった。

1590年11月、スコットランド宮廷のアフリカ人使用人は、48個のボタンが付いたショットまたは「チェンジング」スペインタフタのダブレットとオレンジベルベットのブリーチ、黄色いタフタの帽子を与えられた[5]。 1600年1月のエリザベス1世の新年の贈り物として、侍女のエリザベス・ブライドゲスはネットワークローンと呼ばれる白いニットワークと銀で飾られたカット&タフアップのダブルトを贈った。

16th century

Through the Tudor period, fashionable doublets remained close-fitting with baggy sleeves, and elaborate surface decoration such as pinks (patterns of small cuts in the fabric), slashes, embroidery, and applied braid. Men's doublet was worn above a shirt, and it was sometimes sleeveless or had tight or detachable sleeves. It was either made of wool or a kersey, which was a rough canvas material that would be mixed with wool.[4]。。 Until 1540, doublets had laces that would allow the hose to be tied to it.[4]。。

In the early Elizabethan period, doublets were padded over the belly with bombast in a "pouter pigeon" or "peascod" silhouette. Sleeve attachments at the shoulder were disguised by decorative wings, tabs, or piccadills, and short skirt-like peplums or piccadills covered the waist of the hose or breeches. Padding gradually fell out of fashion again, and the doublet became close-fitting with a deep V-waistline.

In November 1590, an African servant at the Scottish court was given a doublet of shot or "changing" Spanish taffeta with 48 buttons, with breeches of orange velvet, and a hat of yellow taffeta.[5] As a New Year Day's gift to Elizabeth I in January 1600, Elizabeth Brydges, a maid of honour, presented a doublet of network lawn, cut and tufted up with white knit-work, flourished with silver.

17世紀

17世紀には、ダブレットはショートウエストになりました。この時代の典型的な袖は、フルでスラッシュされ、下のシャツが見えるようになっていた。後のスタイルは、フルでパニッシュされるか、肘のすぐ下までスラッシュされ、下はぴったりとしたものになっていた。装飾的なリボンポイントは、ブリーチとダブレットのウエストのアイレットに通してブリーチを固定し、手の込んだリボンで結んでいた。

カーライル伯爵のジェームズ・ヘイは、イギリスの宮廷仮面劇の出演者が着ていたぴったりとした衣装について、「腰がとても小さく見えるのが流行で、仕立て屋が力を込めて私のダブレットのボタンを留める間、両手で地面から引き上げたことを覚えている」と記している[7]。

17世紀半ば、フランスのルイ14世とイギリスのチャールズ2世が、ロングコート、ウエストコート、クラバット、ウィッグ、ブリーチからなる男性の宮廷衣装を制定したため、ダブレットは永久に廃れました(現代のスーツの祖先です)。

17th century

By the 17th century, doublets were short-waisted. A typical sleeve of this period was full and slashed to show the shirt beneath; a later style was full and paned or slashed to just below the elbow and snug below. Decorative ribbon points were pulled through eyelets on the breeches and the waist of the doublet to keep the breeches in place, and were tied in elaborate bows.

James Hay, 1st Earl of Carlisle wrote about the tight-fitting costumes worn by performers in English court masques, the fashion was "to appear very small in the waist, I remember was drawn up from the ground by both hands whilst the tailor with all his strength buttoned on my doublet".[7]

The doublet fell permanently out of fashion in the mid-17th century when Louis XIV of France and Charles II of England established a court costume for men consisting of a long coat, a waistcoat, a cravat, a wig, and breeches—the ancestor of the modern suit

ここから別サイト

Male Clothing III – The ‘Civilian’ Doubletanno1471.wordpress.com

この記事は拡張性があるため、イングリッシュ版とポルトギーゼ版を分けて掲載しています。ポルトガル語版については、こちらをクリックしてください。

下着が一段落すると、今度は15世紀の人間が2枚目の服を着る時がやってきました:ホース(脚用)とダブレット(胴体用)です。スーザン・リードの「15世紀男性のダブレット」を強くお勧めします: もちろん、ポルトガルの風習に関する情報を除いては、これからお話しする内容の多くが掲載されています。

起源と進化

ダブレット(ポルトガル語でジバォン、またはポルポント、ジュバォン [1])として知られるようになった衣服は、14世紀半ばにさかのぼります。それまで比較的ゆったりした衣服を着ていたヨーロッパ人が、ますますタイトで体にフィットした衣服を求める傾向にあった結果です。チュニック(ポルトガル語でサイア)に代わって登場したダブレットは、おそらく貴族や裕福な人々の仕立ての良いコートハルディ[2]から派生したものである。これは「大雑把に言えば、現代のシャツに相当するもの」[3]で、外衣の下に着ることが多かった。

Dada a extensão deste artigo, achei por bem publicar as versões inglesa e portuguesa em separado. Para a versão portuguesa, cliquem aqui.

Once undergarments had been dealt with, it was time for the 15th century man to put on his second layer of clothes: the hose (for the legs) and the doublet (for the torso), which is what will concern us today. I would highly recommend Susan Reed’s “15th Century Men’s Doublets: An Overview”, which has much (and then some) of the information I’m going to share – except, of course, an information concerning specifically Portuguese customs.

Origins & Evolution

The garment that would come to be known as the doublet (gibão, or porponto or jubão in Portuguese [1]) dates back to the middle of the 14th century, the result of an European tendency towards increasingly tighter, form-fitting clothing, as opposed to the relatively loose garments worn until then. The doublet, which replaced the tunic (saia, in Portuguese), was probably a derivation of the well-tailored [2] cotehardie of the aristocrat and the wealthy. It “corresponded, loosely speaking, to the modern shirt” [3], and was frequently worn under an outer garment

基本的な構造はヨーロッパ全域で共通ですが、ダブレットは地域や用途(普段着か祝祭用か)によって、丈が長いか短いか、襟が高いか無いか、4枚仕立てか8枚仕立てか、胴体と袖のスタイルや色が異なるなどのバリエーションを見せました。スカート部分が太ももまであった最初の形式から、ダブレットの裾は徐々に胴体に向かって上がっていきました。15世紀末には

ダブレットは非常に短く、スカートはほとんどないに等しい。ダブレットは構造的な衣服であり、ホースはポイントを使ってダブレットに結ばれ、アンサンブル全体がそれに依存していた [5] - 左側の画像を参照、ポイントはまだダブレットのスカートに結ばれていない状態である。このポイントは、実際、ダブレットを閉じる最も一般的な方法であった。ボタン付きのダブレットの存在はともかく(例えば、イタリアのファルセトは、しばしばボタン付きであった

Although its basic structure was essentially the same throughout Europe, the doublet presented variations from region to region and from use to use (depending on whether it was meant for daily wear, a festive occasion, etc.) – longer or shorter, with tall collars or altogether devoid of them, with four-piece or eight-piece construction, with bodies and sleeves of different styles or colors. From its initial format, with the skirt reaching the thigh, the doublet’s hem rose slowly towards the body. By the end of the 15th century, the

doublet was so short that the skirt became almost vestigial. It was a structural garment – hose were tied to the doublet using points, and the entire ensemble depended on it [5] – see the image to the left, with the points yet to be tied to the doublet’s skirt. These points were, in fact, the most common way of closing the doublet – the existence of buttoned doublets notwithstanding (Italian farsetos, for example, were often buttoned

素材については、中世に現存するほぼすべての生地が使用され、使用者の社会階層や作品の機能、そしてもちろんその地域の気候条件に合わせて調整されました。下層階級ではウールやフュストンが、富裕層ではシルクやその他のリッチな生地が使用された。すべてのダブレットに裏地があるわけではないが、簡単な裏地はリネン、高価なものはシルクで作られた。

Regarding materials, the doublet could be made of virtually all extant fabrics of the Middle Ages, adjusted to the user’s social stratum, to the specific function of the piece and, of course, to the climatic conditions of the region. For the lower classes, wool and fustons would be the most used fabrics, while the wealthier classes could make use of silks and other rich fabrics. Though not all doublets were lined, simple linings could be made of linen, and more expensive ones made out of silk.

資料が圧倒的に不足しているため、1470-1480年代のポルトガルにおける特定のトレンドの存在を特定することは困難である。Cancioneiro Geral [7]で言及されている「ハーフスリーブ」のような小さな情報は、慣習的で広範な用途を代表するものとは言い難いでしょう。1470年のポルトガルでダブレットがどのようなものであったかを知るには、海外の資料と私たちの手元にあるわずかな資料(この場合は、いくつかの文書記録とわずかな遺物)との比較という通常の作業が必要になります。

文書による資料からは、まばらではあるが、いくつかの詳細な情報を得ることができる。Cancioneiro Geral』に掲載されたフェルナン・ダ・シルヴェイラの詩のおかげで、ダブレットは「(...)どんな布でもよく、/腹の上はゆったりとしている。/ 胸元はぴったりとしていて、持ち主がウファノを飲み込むように」[8]、つまり、スーザン・リードの説明にあるように、腹がゆったりしていて「鳩胸」であることが必要である。袖は通常タイトで、ジョン1世があだ名をつけた「マンガ・デ・ルイヴァ」(「手袋のような袖」)[9]である。特定の作品の生地やスタイルに関する言及はたくさんある。しかし、この特徴を補完するためには、視覚的な資料に目を向ける必要がある。

セント・ヴィンセント・パネルは再び貴重な資料となり、豊富なディテールを明らかにしています。これらのディテールの中で最も顕著なのは襟で、多くの人物で特徴的に高くなっています。これは15世紀のポルトガルのファッションにおけるブルゴーニュの影響であることは間違いありません。同じように、いくつかの人物からは、「腰までV字に開いたダブレットを、紐で横につないだもの」 [10] を垣間見ることができる。袖は比較的シンプルで、腕の長さに沿ってぴったりとしたデザインで、ブルゴーニュ美術によく見られる「マホワートル」 [11] がないため、この影響はそれほど強く感じられなかったようだ。

The Doublet in Portugal

Given our costumary lack of sources, it is difficult to pinpoint the existence of specific trends in 1470-1480s Portugal. Nuggets of information such as the “half-sleeves” mentioned in the Cancioneiro Geral [7] would hardly be representative of customary, widespread uses. Finding out what doublet looked like in Portugal in 1470 would require the usual exercise in comparison between foreign sources and the few sources at our disposal – in this case, some written records and few artefacts.

Written sources give us some good, though sparse, details. Thanks to a poem by Fernão da Silveira in the Cancioneiro Geral, we know that the doublet “(…) may be of any cloth whatever, / And loose over the belly. / Around the chest it should be snug, / that his owner swallows ufano”[8] – that is to say, loose in the belly and “pigeon-chested”, as per Susan Reed’s description. The sleeves are usually tight, “mangas de luyva” (“glove-like sleeves”) as King John I nicknamed them [9]. There are plenty of references to fabrics or styles of specific pieces. But to complement this characterisation we need to turn to visual sources.

The Saint Vincent Panels are once again a precious sources, and they reveal a wealth of details – though no doublet in full, sadly. The most salient of these details is the collar, characteristically high in many of the figures – undoubted influence of Burgundian influence in 15th century Portuguese fashion. In the same way, several of the figures allow us to glimpse “doublets with a V-opening to the waist, laced across with strings” [10]. This influence wasn’t felt as strongly on the sleeves, since they are all relatively simple – snug along the entire length of the arm, without the “mahoîtres” [11] so often seen in Burgundian art.

パストラーナ・タペストリーでは、手足や首が鎧で覆われていない戦士が数人いることから、そのことが確認できる。高い襟、タイトな袖--ただし、山賊の肩がマホイット型の袖を隠している可能性もあるが、断定はできない。

The Pastrana Tapestries confirm this, in the few warriors whose limbs or necks are not covered by armour: the high collar, the tight sleeves – although it is possible, but indeterminable, that the brigandines’ shoulders are hiding mahoîtred sleeves.

このような傾向を示す作品として、もうひとつ、先の2点とほぼ同時期に描かれたモンサラズの「善き裁判官と悪しき裁判官のフレスコ画」(残念ながらあまり知られていない)があります。ここでも同じ襟と袖が見られ、善き裁判官の前で杖を持つ人物にはダブレットの開きが見られ、「騎士のパネル」のヘンリー王子のダブレットとあらゆる点で似ている。

One other piece that also attests to this trend is the (regrettably little known) Fresco of the Good and the Bad Judge, in Monsaraz, painted roughly around the same time as the two previous items. Here, too, we can see the same collars and sleeves, and in the figure that holds the staff in front of the Good Judge we can see the opening of the doublet, similar in every way to Prince Henry’s doublet in the Panel of the Knights.

このことから、1470年代のポルトガルにおいて、少なくとも中・上流階級のダブレットがどのようなものであったかを知ることができます(ただし、下層階級のダブレットは、品質と素材に違いがあるだけで、構造には大きな違いはなかったと思われます):高い襟、きつい袖、わずかに開いた胸。

生地については、社会階級や衣服の目的に応じて、いくつかの服飾的な区別があることが分かっている。例えば、Joana Sequeira [12]は、下層階級ではブレーズとフストンシュ(fustões)が優勢だったことを示唆する重要なデータを提供している [13]。富裕層には、上質なウール、ベルベット、ブロケード、シルクがあふれていた。しかし、これらの上質な布地は、着用者の社会的地位に関係なく、喪に服す場合にはブレルやその他の粗い布地に取って代わられた[14]。

色に関して最後にもう一つ。オリヴェイラ・マルケスによれば、当時最も流行した色は赤と緑だったようだ[15]が、当時の赤い布の需要を考えれば驚くにはあたらない[16]。この2つに、パネルとフレスコ画で(特に下層・中層階級の間で)非常によく使われた色合いである黒とダークブラウンを加えることにする。もちろん、ヨーロッパの他の地域と同様、他の色が使われなかったわけではありません。例えば、現代の図像では黄色や青色が非常によく使われていますし、他の色合いも無数にあります。

再現されたダブレット

15世紀の男性のアンサンブルに欠かせない構造的なパーツであるダブレットは、完璧でなければならないのです: 「正しく作られたダブレットは、男性のアンサンブルの正しい形を実現する上で、すべての違いをもたらす」[17]。シルエットから素材に至るまで、コストダウンを図るには、ネットで公開されているガイドを参考に、自分で縫う以外に方法はない。そのため、「既製服」のダブレットは、奇跡的に素材や作りが正しく、自分のサイズとぴったり合う場合を除き、絶対に避けるべきでしょう。

This allows us to have a good idea of what the doublet looked like in 1470’s Portugal, at least as far as the middle and upper classes are concerned (although doublets for the lower classes shouldn’t have differed much in construction, only in quality and materials): high collar , tight sleeves, slightly open chest.

As for fabrics, we know of some sumptuary distinctions according to social class or purpose of the garment. Joana Sequeira [12], for example, provides us with important data that suggests the predominance of buréis and fustões (fustians) among the lower classes [13]. For the wealthy, good wool, velvet, brocades and silks abound. However, these fine fabrics were replaced by burel and other coarse fabrics in case of mourning, irrespective of the social status of their wearer [14].

One last note regarding colours. According to Oliveira Marques, the most fashionable colours at the time seem to have been reds and greens [15], not surprising considering the demand for red fabrics at the time [16]. To these two I would add blacks and dark brows, two very common shades (particularly among the lower and midle classes) in the Panels and the Fresco. Of course, much like the rest of Europe, this doesn’t mean that other colours weren’t used – yellows and blues, for example, very common in contemporary iconography, as well as a myriad of other shades.

The Doublet in Reenactment

As an essential and structural piece of any 15th century man’s ensemble, the doublet has to be faultless – once again: “a properly constructed doublet makes all the difference in achieving the right shape for a man’s ensemble” [17]. From the silhouette to materials, there is no possible way to cut costs in making it – except, of course, sewing it ourselves, using one of many guides available online. For that reason, “ready-to-wear” doublets should be avoided at all costs, unless by some miracle the materials and construction are correct and the piece matches your size exactly.

ポルトガルに於けるダブレット=ジバン

gibaoには殆ど触れられていないが、「ポルトガルに於いてダブレットをgibaoと呼んでいた」という点が分かりました。

ついでに見付けた通販サイトでは売られているご様子。

このgibaoが日本の襦袢の起源とすると、かなり形状が違う。

それもそのはず、今「和服の下着の襦袢」と呼ばれている服は「襦袢という名称だけ使っている別物」である為です。

このgibaoの形状は伝統した「じゅばん」は殆ど衣服として使われなくなりました。

しかし全くではなく鎧の下に着る「鎧下着」や、合羽に袖を付けた「袖合羽」等に伝統されて遺りました。

これは学芸員の方に教授頂いた話ですが

「鎧下着という名称は当時の記録では「鎧下着」としか書かれていない為、正式名称が分からないままになっています。」

つまり、鎧下着の正式名称が「じゅばん」であった可能性がある訳です。

というのも形状が似ているだけでなく、

伊達日記(1600頃か)下「政宗家中出立はのぼり三十本。紺地に金の丸。のほり指の衣裳具足。下にむりゃうのじゅばん。具足は黒糸。前後に金の星」

という記録から推察するに「鎧を着ていてもじゅばんの立ち襟が見えていた」という可能性が高い。

この「むりゃうのじゅばん」こそが現在に於いて「鎧下着」と呼ばれている和服ではないか、と私は考えています。

つまり 鎧下着=襦袢 という考察です。

南蛮服が由来の和服「襦袢」と「合羽」の歴史 「着物警察」に対する批判

襦袢と合羽という和服がありますが、これは南蛮貿易があった中世日本に伝来したポルトガルの服がルーツです。

「gibao」が襦袢になり、「capa」が合羽となりました。

ヨーロッパに普及していた「ジバン」という服のポルトガル語が「gibao」です。

ヨーロッパのジバンの起源は中東のجبة(ジュッバ)という服。

ヨーロッパのジバンは「白馬に乗った王子様」や「貴族」が着ている服をイメージしていただければ近いです。

中東のジュッバは「石油王」が着ている服とイメージしていただければ近いです。

「capa」はケープの語源です。

これらが日本に伝来して「襦袢」と「合羽」と言って日本語化しました。

ヨーロッパのジバンとスーツ

前述した通りヨーロッパでジバンが生まれ、最初は鎧の下に着る服で、後に王様や貴族が着ている様な服となりました。

この服はヨーロッパ全土で

ジッバ・ジュッバ・ジバン・ジュバン・ジポン・ジュポン

等、国の言語毎に微妙に名称を変えました。

イギリスでは「ダブレット」と呼ばれ、

フランスでは「プールポワン」という言葉が作られました。

ダブレットとはダブル、つまり二重という意味を持ち、裏地がある服という意味です。

プールポワンは中東のジュッバから始まったこの一群を、総称する言葉として作られました。

ポルトガルでは「ポルポント」という名称もあった様です。

このジバンが現代でも着られているスーツのジャケットの起源です。

ジバンの伝来と和服化

ジバンが伝来した日本では、ジバンの上に着物を着てジバンの立ち襟を出す服装が流行。

本来のジバンはシャツの上に着る服なので、スーツのジャケットの上にシャツを着る様な感じになります。

和服で例えると平安装束「袍」の上から「小袖」を着る様な感じです。

こうして小袖の下にジバンを着る様になりました。

しかし鎧の下に着る様にもなります。

これが後に「襦袢は着物の下着」と言わる様になり、「鎧下着・具足下」の始まりになったと考えられます。

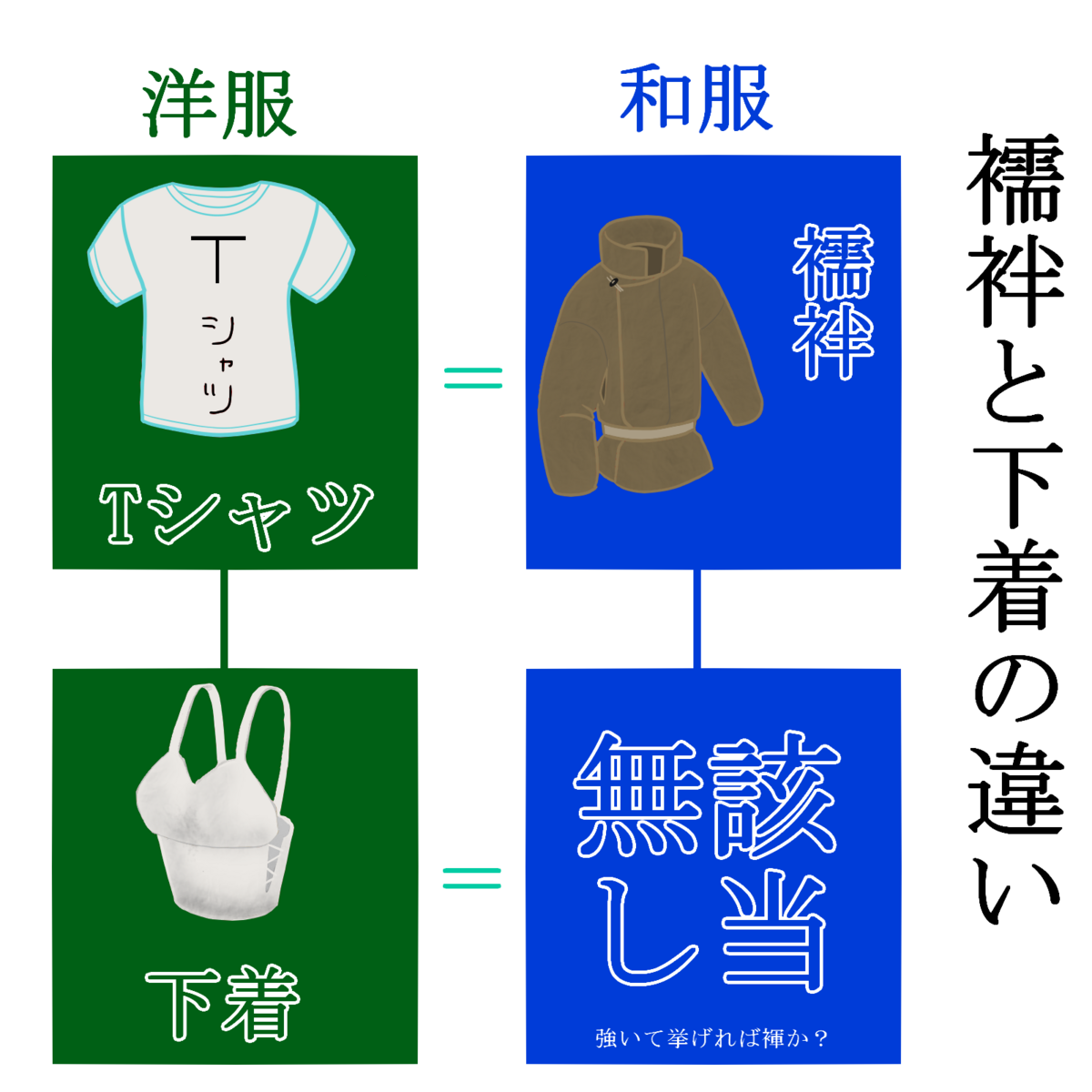

襦袢はTシャツやタンクトップの様な位置取りであって下着ではない

襦袢はその後

長襦袢・半襦袢・網襦袢・管襦袢・装束襦袢・汗襦袢・袷襦袢・紙縒襦袢・竹襦袢・対丈襦袢・肉襦袢

等様々な名称からも解る通り、小袖の下に着る服は全て襦袢と呼ぶ様になっていました。

明治時代に西洋化して洋服文化が入ってきて以降、洋服の下着に当たる服がなかった事から「襦袢は洋服の下着に当たる服」と言われる様になった為に、下着扱いになったのだと思われます。

その為「襦袢一枚だなんて下着姿の様な物」と言う人が居ますが、洋服で言えばTシャツに当たりますので正確には「ラフな格好」です。

今で言えば「クールビズ」に近い立ち位置と言えます。

西洋化する以前の純粋な日本文化では「襦袢一枚で出歩く人」はほぼ確実に居たでしょう。

なにせ「褌一丁で出歩く人」が居たくらいですから、何もおかしくありません。

合羽から派生した大量の和服

capaから合羽にと転訛し、日本ではかなりの派生を見せました。

合羽

丸合羽・坊主合羽

雨合羽・桐油合羽・懐中合羽

袖合羽

長合羽・半合羽

座敷合羽

道行合羽・被布合羽

等かなりの量が見られます。

探せば他にも色々な名称が有るでしょう。

まず伝来したばかりの合羽ですが、当時は武士だけでなく財力のある商人が着ていたと言われています。

しかし身分制度による身分差別により「武士身分より贅沢な服装は許されない」と規制され、庶民身分は一気に地味になりました。

その影響から雨を弾く桐油を塗った紙で出来た「雨合羽・桐油合羽・懐中合羽」が生まれました。

また、両手の自由度向上の為に袖を付ける様になり「袖合羽」が生まれました。

この袖合羽は襦袢を広袖にした様な見た目をしており、合羽の要素は殆ど無い見た目をしています。

そんな袖合羽も身丈の長さで分かれ

「膝より下まである長合羽」「膝上程度までの半合羽」

と大別されます。

長合羽は武士身分以上でなければ着てはならないという規制があったとも言われており、庶民は半合羽しか着る事が許されないとされました。

しかし実際には守っていた人は居なかったのだと思います。

そして袖合羽の系譜から生まれたのが座敷合羽です。

武家の女性は袖合羽を室内でも着る様になった事から「座敷合羽」が生まれます。

合羽が屋内でも着られる服となったのです。

その後、当時流行った歌舞伎「忠臣蔵」にてお軽という登場人物が駆け落ち(当時は道行きと言っていた)の際に合羽を着ていた事から、合羽を「道行」と俗称する様になりました。

しかしただの合羽です。

また、「被布」という名称も用いられる様になりますが、これは座敷合羽の別称であって当時は「被風」と書きました。

つまりただの合羽です。

この被布は当時大流行して、女性が羽織を着る事に規制がかかったと言われます。

そんな合羽ですが、今や道行コート等と称して洋服の様に扱っている事が多くあります。

しかし実際には夏用の袖合羽が残っていたりする事や、屋内で着る文化が生まれた事などを鑑みれば、ヨーロッパのコートと違う立ち位置である事が解る通りでしょう。

屋内で帽子を脱いだりコートを脱ぐ風俗はヨーロッパの文化であって、和服にそんな風習があるかと言うと別です。

これは和服という日本文化を西洋化して破壊している文化破壊、文化盗用の類に他なりません。

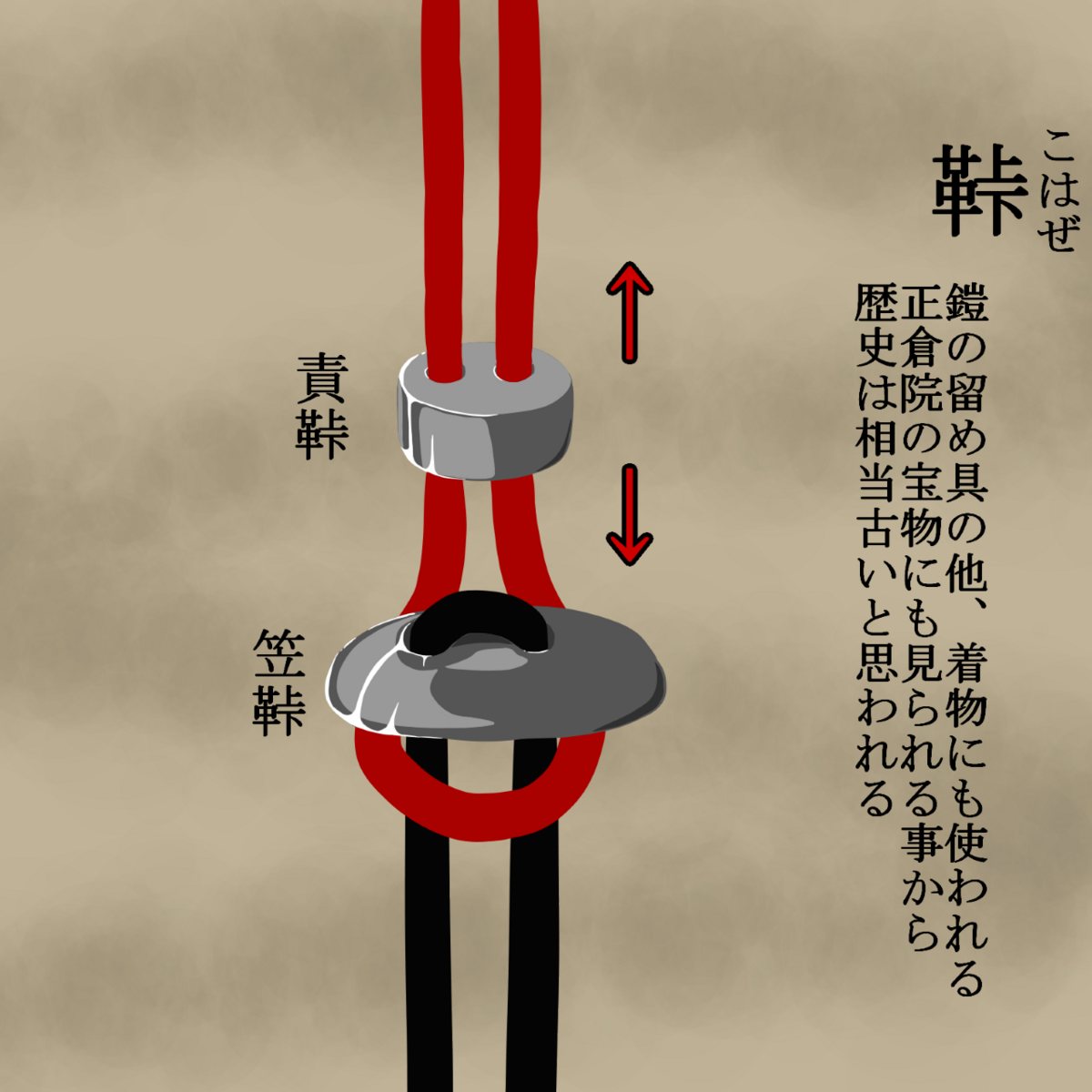

余談:合羽の留め具、鞐(こはぜ)の伝統

capaと共に伝来した「ボタン」により、当時の日本にもボタンはありました。

しかし日本では「鞐」という留め具も使われ続けていました。

鞐は国字であり、中国の漢字にはない事から「日本独自の留め具」と言えます。

緩んだ物を改める意味がある「革」と、上下する事から名付けられたのかと考えられます。

「笠鞐」と「責鞐」の二対であり、責鞐が漢字の由来と思われます。

実は合羽の留め具にボタンが使われる際に、責鞐も共に使われる事が多いのです。

ボタンホールではなく紐の輪をボタンに掛けるので責鞐が無いと外れるのでしょう。

その為、笠鞐が使われずとも責鞐は長らく伝統されていました。

現代ではほぼ断絶しています。

呉服店が合羽を再現しようとしても、鞐だけは手に入らず再現出来なかったとされる程です。

まぁ私は出来たんですが。

最後に

以上の通り、襦袢は下着ではなければ、合羽はコートでもないという事を述べました。

昨今に於いては「着物警察」という輩が出る様になっており、日本復職文化の派生発展を阻害している様子。

やれ着物はそう着る物ではない、やれ正しく伝統文化を守れだのと威張り腐り、新規参入の余地を潰す和服産業の邪魔者と言えるでしょう。

しかしこれらの論いは大変浅ましく、無教養をひけらかす厚顔無恥です。

この際ハッキリ断じますが、「自身のセレブごっこの為に和服という文化で他者を叩くな」というのが、私の論いです。

「和服を着てセレブごっこしたい」や「和服に詳しい自分教養深い」等、浅ましいのが人間結構ではありますが、他者への批判や実害ともあればあまりに筋違い。

他者はあなたのセレブごっこに付き合って和服を着ている訳では無い。

新規顧客は潰れ、業界は縮小し、押し売りならぬ押し買いなる暴挙に出る業者まで現れる始末。

ましてや「伝統を守れ」等とは笑止千万。

明治期以降の日本文化の大半は伝統を守るのではなく、「純粋で無害な日本文化」すら消しております。

そんなフェイクロアとも呼べる様な偽文化で伝統を語るとは思慮浅薄。

述べましたが、襦袢姿で出歩いたとしてもそれは「Tシャツで出歩く様な気楽な服装」に近い物であり、下着姿扱いとは全く別物。

その理論では今現代着物と呼ばれる物も、千年前は下着である。

現代でも道行コートと言いますが、コートとは別種の服装として扱うべきであって、夏用の合羽もあるのが現実。

ましてや屋内に於いて脱ぐかと言うと、それはヨーロッパの作法であって、日本文化と分けて考えるべき作法である。

まぁ要するに「余計な口を叩くな」という事です。